はじめに―「忙しいのに進まない」をやめる

以前の私は、やることを詰め込んでいるのに進捗が薄いタイプでした。そこで徹底的に「時間の使い方」を見直したところ、同じ24時間でも手応えがまるで別物になりました。この記事では、その過程で有効だった時間管理術の具体策だけをまとめます。難しい理屈は抜き。すぐ試せるものから手をつけてください。

1)「時間がない」は誤認識―余白はすでにある

私が最初にやったのはタイムログ(時間記録)。1週間、起床から就寝まで30分刻みで記録したら、SNSのスクロールや“なんとなくの検索”が想像以上に潜んでいました。

ポイントは3つだけ。

- 見える化:紙でもメモアプリでも良いので、30分単位で「何をしていたか」を書く。

- 3色評価:満足/どちらでもない/不満、の三段階で色付け。

- 棚卸し:「不満」かつ「見積もり超過」時間を削る候補にする。

やってみると、「時間がない」のではなく、時間の漏れ口がどこかにあると分かります。ここを塞ぐのが出発点。

2)集中は“環境で決まる”―視界を設計する

行動の多くは視覚に引っ張られます。机上からやったのは次の3つだけ。

- 机上は“作業に必要なものだけ”(PC・ノート・ペン)。それ以外は視界から消す。

- スマホは物理的に遠ざける(別室か、少なくとも手の届かない棚へ)。

- 目標の視覚化:モニター脇に“今日達成する1行”を貼る。

たったこれだけで、着席=即着手の状態が生まれます。集中力は意思ではなく、摩擦の少ない環境設計から。

3)習慣は「開始時間」で守る(詳細は別記事へ)

時間管理の継続には習慣化が不可欠です。ここで大事なのは開始時間を固定すること。気分ややる気に関係なく、始める時刻だけは守る。これが崩れない限り、作業は自然に進みます。

習慣化の手順や継続のコツは、既存の習慣化記事に詳しくまとまっています。ここで整えた時間の土台に、そちらの“続ける仕組み”を重ねると加速します👇️

4)「最重要タスク(MIT)」は朝のうちに一発で決める

毎朝、「今日これが終わればOK」というタスクを1つだけ選びます(Most Important Task)。例:

- 提案資料の「結論と図」を仕上げる

- 上司向けの週報の“冒頭3パラグラフ”を書く

- 30分のジョギングで心拍数ゾーン2を維持

コツは完了の定義を具体にすること(“進める”ではなく“どこまで終われば勝ちか”)。午前中のフレッシュな時間帯に片づければ、その日全体の満足度が跳ね上がります。

5)時間泥棒の正体と、ゼロに近づける3手

気づかないうちに時間を抜いていく行動を、私は「時間泥棒」と呼んでいます。特に多いのが通知→SNS回遊→検索沼の連鎖。対策はこれだけで十分です。

- 通知ゼロ化:スマホ・PCの通知を原則オフ。メッセージ確認は1日1~3回にまとめる。

- アプリ断捨離:SNSやゲームはスマホから削除し、「必要時はPCのみ」の運用にする。ログインが面倒だと、衝動利用が一気に減る。

- ワンタッチルール:開いたメールや書類はその場で処理(返信・削除・委任・保留フォルダへ期限つきで移動)。“山積み”は思考のメモリを食うだけ。

これだけで、毎日1~2時間の余白が返ってきます。

6)シングルタスク原則――脳の切替ロスを切る

同時並行は見かけの効率が良くても、切替コストで成果は落ちます。私は「今はこれだけ」を徹底。集中が切れたら立つ/歩く/水を飲むで区切り直し、再び単一タスクへ戻る。小さな儀式で集中を再起動できます。

7)“自分にしかできない仕事”を午前中に寄せる

エネルギーは均一ではありません。創造的・判断系の仕事(設計、要点化、意思決定)は午前中に集約。

逆に、会議出席や定型処理、移動、事務連絡は午後~夕方に寄せる。時間の質を見極めて配置すると、同じ1時間の価値が数倍変わります。

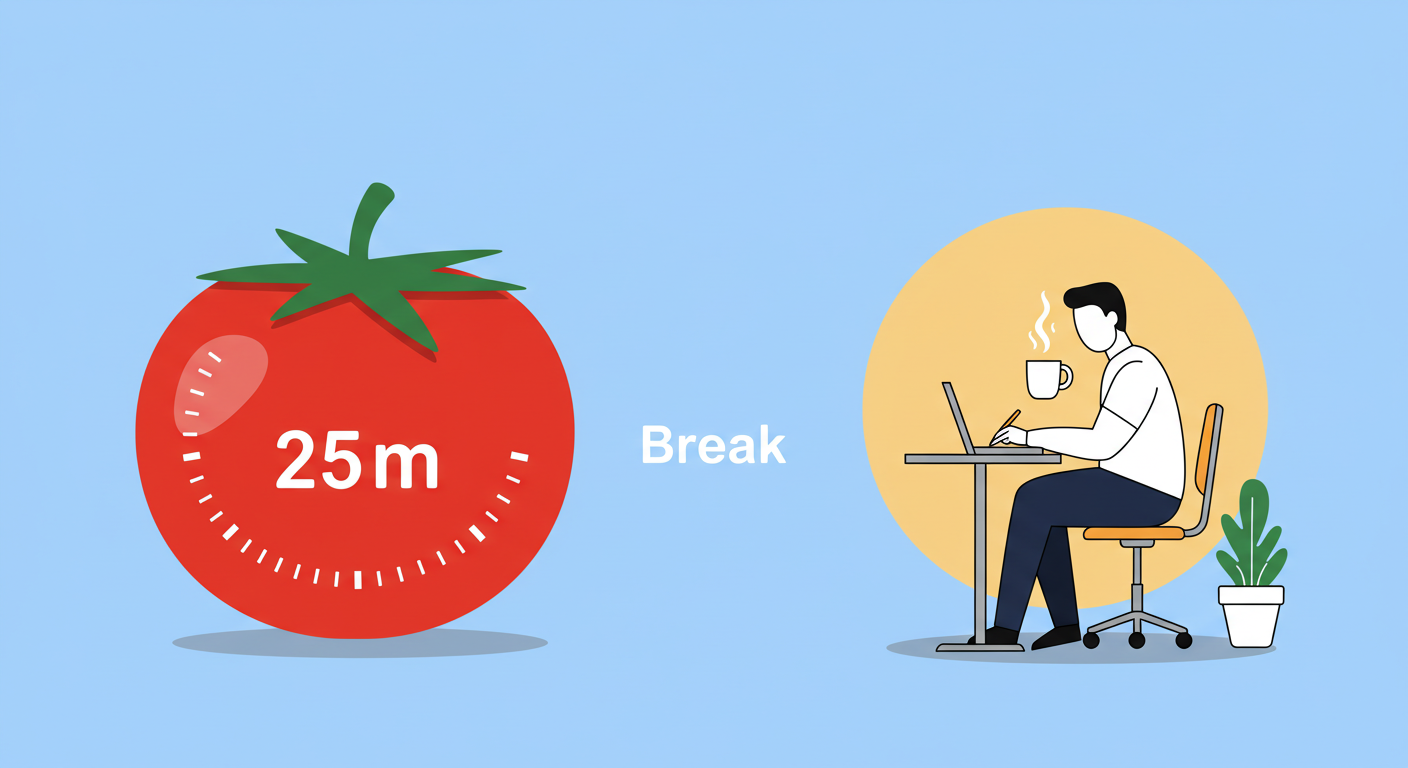

8)休憩は“先に確保”する―ポモドーロ法で燃え尽きを防ぐ

休憩はサボりではなく、生産性のための投資。私がやっているのはポモドーロ法です。

- 25分集中 → 5分休憩を1セット。4セット後は15~30分の長め休憩。

- 5分休憩では画面を見ない(席を立つ・目を閉じる・外の空気を吸う)。

- 休憩は必ず取る。伸ばさない。伸ばすと次セットの集中が落ちる。

加えて、先取り休憩を予定化します。

- 昼食後に15分の仮眠

- 15時にコーヒーブレイク&3分散歩

- 就寝90分前からスマホ遮断

“疲れたら休む”ではなく、疲れる前に休むが正解。1日の終盤まで集中を維持できます。

9)「邪魔を消す」レーザー思考―断る・圧縮する・削除する

やることを増やすより、やらないことを決めるほうが効きます。

- 断る勇気:目的に関係の薄い誘いや“とりあえず参加”をやめる。

- 圧縮:会議はアジェンダ必須・30分枠で、必要メンバーだけ。

- 削除:タスクの中の“無くしても誰も困らない工程”を見つけて捨てる。

「やるべきこと」は無限に湧きます。レーザーのように要らないものを焼き切るイメージで。

10)週次の見直しで“ホットスポット”を特定する

毎週末、タイムログをざっと振り返り、次をチェックします。

- 無駄のホットスポット:時間が溶けやすい時間帯や場所(帰宅直後のSNS、深夜の動画など)。→トリガーを断つ(リビングにスマホを置かない等)。

- 有意義のホットスポット:はかどる条件(朝の静けさ、午前のカフェ、通勤の音声学習)。→意識的に再現する。

「悪い条件は避け、良い条件は再現」。これだけで翌週の生産性が底上げされます。

11)休日は“土曜=チャレンジ/日曜=回復”で分ける

パフォーマンスは休日の質で決まります。私はこう分けています。

- 土曜:チャレンジ(未経験の分野に触れる、人に会う、作品を見る)

- 日曜:リフレッシュ(運動・読書・瞑想。スマホを遠ざけ、自然光を浴びる)

さらに7分習慣を3本だけ常設。

- 瞑想(呼吸だけを見る)

- ジャーナリング(頭の中を書いて捨てる)

- 読書(要約ではなく“1章だけ精読”)

短いが、翌週の立ち上がりが段違いになります。

12)「ながら作業」は軽めに、期限は常につける

移動や待ち時間は軽いインプットに限定(音声学習、語彙メモ)。

そして、全タスクにタイムリミットを設定。締め切りがない仕事ほど、時間泥棒に食われます。

13)委任・自動化・手放す―“時間デトックス”の3語

抱え込みをやめるために使う合言葉は捨てる・任せる・緩める。

- 捨てる:やらないと決める勇気。

- 任せる:人・店・ツールに委ねる(定期便、テンプレ返信、外注)。

- 緩める:完璧ではなく**まず80%**で共有して、手戻りを減らす。

さらにタスクを**「好き/好きでない × すぐできる/腰が重い」で4象限に分けると、人に任せる領域と自分がやるべき核**がはっきりします。

14)コミュニケーション時短―“直接3分”の威力

メールで30分かかる要件も、直接3分で済むことは多い。私は「迷ったらショートコール」を採用。会話→要点を1通に要約が最速です。

加えて3分ルール(3分で終わるものは今やる)で、小タスクの滞留をゼロに。

15)価値観と時間を揃える―“今、誰と何をするか”

最後に。時間管理はテクニックの話に見えて、実は価値観の話です。

「いつか」より**“今”やりたいこと**を1つ混ぜる。誰と時間を過ごすかを意識する。目標達成や生産性のプレッシャーに縛られすぎると、人生の満足度が下がります。24時間は、楽しむためにもある。

まとめ―今日から始めるチェックリスト

- 1週間のタイムログを取る(30分刻み/3色評価)

- MITを1つ選び、午前中に完了させる

- デバイスの通知をゼロにして、確認は1~3回にまとめる

- シングルタスクに戻る小儀式(立つ・歩く・水)を決める

- ポモドーロ(25-5×4+長休憩)で休憩を先取り

- 週1回のホットスポット分析(悪条件を断ち、良条件を再現)

- 土曜=チャレンジ/日曜=回復で休日を設計

- 捨てる・任せる・緩めるで抱え込みをやめる

- 迷ったら直接3分、3分ルールで滞留ゼロ

- 「今、誰と何をするか」を毎日1つだけ意識する

コメントを残す